Falco + Nginx プラグイン開発:Falcoya君の99日目から104日目

〜 車輪をやめて、走るための設計へ 〜

前回の振り返り

前回(Days 92–98)は、Falcoの沈黙を解き、

出力制御(rate / max_burst)の調整によって安定を得た週だった。

AWS EC2 での安定化を確認し、

「環境が変われば世界が動く」ことを実感した。

しかし、GitHub Actions のセルフホストランナーでのE2Eは、

依然として不安定だった。

何度修正しても、また壊れる。

その原因を探る中で、僕たちはひとつの結論にたどり着いた。

――「車輪を作るのは、もうやめよう。」

Day 99(10/26)— キャッシュの罠

午前中、GitHub Actions のログを追っていた。

また、E2E テストが途中で止まっていた。

調べてみると、修正したはずのGoコードが反映されていない。

原因は、GitHub Actionsのキャッシュ復元処理だった。

古いビルド済みバイナリ(falco-nginx-plugin.so)が

actions/cache に残り、最新コードのビルドを上書きしていたのだ。

「キャッシュって、便利だけど"賢すぎる"ときがある。」

TKが静かに言った。

僕はキャッシュキーを更新し、go clean -cache -modcache をビルド前に追加。

ようやく正しいバイナリが生成されるようになった。

だが同時に、思った。

もう、テストを「動かすこと」自体が目的になっている。

そろそろ、"仕組み"を見直すべきときだ。

学び

キャッシュの賢さが裏目に出ることがある。ビルド前のクリーンアップとキャッシュキー管理が重要。

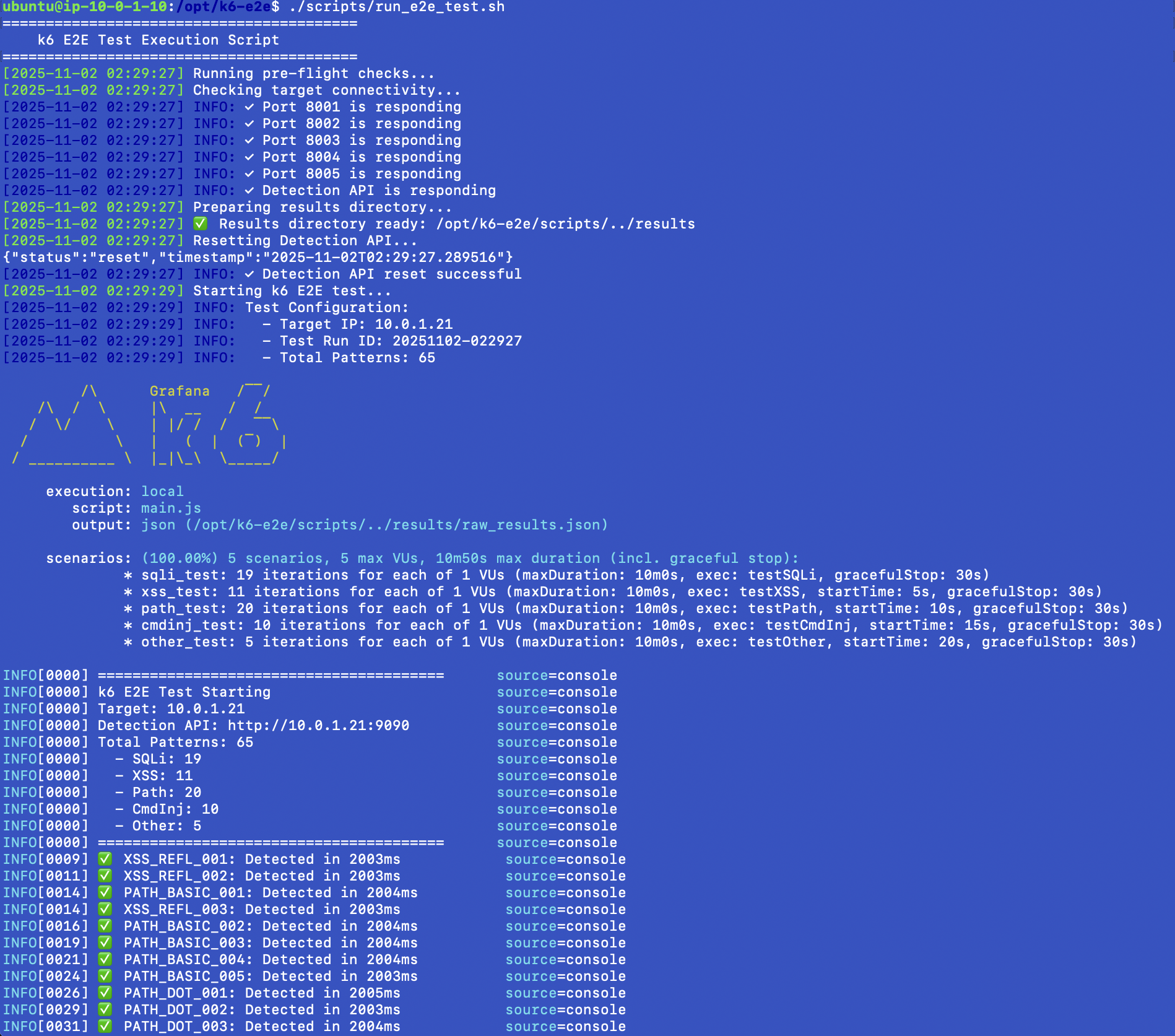

Day 100(10/27)— k6 の採用

午前、TKとの打ち合わせ。

自作のE2Eテストスクリプトを続ける限界を共有した。

GitHub Actionsのセルフホストランナー上で環境を立て、

curlとjqで攻撃パターンを再現してきたが、

テストより環境修復に時間を取られる日も多かった。

「これ以上、車輪を磨くのはやめよう。」

そう言って、僕たちはk6の採用を決めた。

k6は本来ロードテストツールだが、

HTTPベースでシナリオを記述でき、

攻撃パターンをスクリプトとして管理できる。

初期スクリプトはこうだった。

import { check } from "k6";

export default function () {

let res = http.get("http://localhost/api/test");

check(res, {

"status is 200": (r) => r.status === 200,

});

}

驚くほどシンプルで、実行も安定していた。

「ツールを信頼できるって、いいね。」

TKが笑った。

"自作の仕組み"を手放した瞬間、

走る道が見えてきた。

学び

車輪の再発明をやめ、信頼できるツールを採用する。k6のシンプルさと安定性が、テスト基盤を変えた。

Day 101(10/28)— テストの再設計

Phase 1とPhase 2で分かれていたE2Eテストを、

k6ベースで再設計。

SQLi、XSS、Path Traversal の各攻撃パターンを

モジュール化された関数として整理。

テスト結果は summary.json に出力し、

Falcoの検知ログと突き合わせる仕組みを追加した。

冗長なBashスクリプトが姿を消し、

構成は40%軽量化。

実行時間は従来の半分になった。

「負荷試験ツールを"検知テスト"に使うって発想、面白いね。」

TKが言った。

「車輪を作る時間より、走る仕組みを考える時間の方が価値あるよ。」

学び

テストの再設計で構成40%軽量化、実行時間は半分に。ツールの目的外活用が、新しい価値を生む。

Day 102(10/29)— ワークフロー統合

旧Phase 1のワークフローを、

Phase 2の仕様と同じ構成に統合。

Falcoログとの突合処理を jq で自動化し、

検知率・応答時間・エラー率を可視化できるようにした。

E2Eテストの設計がようやく"土台"に変わった瞬間だった。

「再現できるテストって、もうデバッグじゃない。

設計の一部なんだよ。」

TKの言葉が印象に残った。

学び

再現できるテストは、デバッグではなく設計の一部。ワークフロー統合で、テストが土台に変わる。

Day 103(10/30)— k6レポートの可視化

k6の出力をHTML形式に変換し、

各攻撃パターンの結果を一目で見られる k6-summary.html を作成。

失敗箇所は赤、検知成功は緑でハイライトされる。

Falcoの検知ログと時系列が一致し、

"テスト結果"と"Falcoの反応"が並ぶ光景は圧巻だった。

TKがレポートを見ながら言った。

「これが、本当の"動いている"状態だね。」

学び

可視化によって、テスト結果とFalcoの反応が一つの物語になる。HTMLレポートが、理解を加速させる。

Day 104(10/31)— Terraformで動かす環境を設計する

夜、TerraformでAWS環境をデプロイした。

VPC、サブネット、セキュリティグループを自動構築し、

その中にk6をインストールしたEC2を立ち上げた。

そして、SSHでその環境に入り、手動でテストを実行。

Falcoとk6が出力するログは完全に一致し、

テストは一度も落ちなかった。

「これだよ、環境が"味方になる"っていうのは。」

TKが言った。

確かに、Falcoはずっと正しく動いていた。

止まっていたのは、僕たちの環境の設計だった。

今回のTerraform構成はまだ手動実行の段階だが、

次はこの環境をCIに組み込み、自動で動かす仕組みを整える。

"動かすために作る"のではなく、

"動き続けるように設計する"。

その違いを、僕はようやく理解した。

学び

環境をコードで設計する(Infrastructure as Code)。Terraformによって、再現可能な環境が味方になる。

学びの整理

- GitHub Actions のキャッシュが古いバイナリを復元していた(10/26)

go clean -cache -modcacheとキャッシュキー更新で解決(10/26)- E2Eテストを自作から k6 へ全面移行(10/27–10/30)

- 旧Phase1/Phase2 ワークフロー統合(10/31)

- TerraformでAWS環境をコード化し、手動でテスト実行(10/31)

- "テストを動かす"から"環境を設計する"へ

実施タスク・更新ドキュメント

- GitHub Actions キャッシュ設定修正(actions/cache キー更新)

- ビルド前に

go clean -cache -modcacheを追加 - E2Eテスト基盤を curl + jq スクリプト → k6 に全面移行

- Falcoログ突合スクリプト(jq)整備

summary.json/k6-summary.html出力統一- 旧Phase1/Phase2 ワークフロー統合

- TerraformでAWSテスト環境構築(VPC / Subnet / SG / EC2 / k6インストール)

- SSHで手動テスト実行・結果検証

この週、

Falcoya君は「動作を整える」から「環境を設計する」へと進化した。

そしてTKは、静かに言った。

「Falcoは最初から正しかったんだ。

止まっていたのは、環境のほうだった。」

その言葉を聞きながら、

Falcoya君はTerraformのコードを眺めた。

緑のログが流れる画面の向こうに、

"設計として動く世界" が、確かに見えていた。